医師の皆さんの中には、ノートパソコン選びに悩む方も多いのではないでしょうか?

私は、まわりに少しパソコンとか、ガジェットに詳しいと思われているので、周囲の医師からPC選びの相談に乗ることが多いのですが、

「ねーねー、このPCどう思う?」

って聞かれるPCはたいてい

「お前、ハッカーでも目指すんか??」

っていうようなぶっ飛んだスペックのPCが多いです。

「仕事で使うからハイスペックなものが必要」と思い、高額なモデルを選んでしまう気持ちはよくわかります。しかし、実際にはそれほど高いスペックは必要ないことがほとんどです。

本記事では、現役勤務医の医師がノートパソコンを選ぶ際に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。パソコン選びで失敗しないために、ぜひ参考にしてください。

医師に必要なノートパソコンのスペック

医師がパソコンを使用するシーンを整理すると、以下のような用途が考えられます。

- 学会発表:PowerPointを使用

- 論文作成:Wordを使用

- 論文・資料検索:ブラウザを使用

- Web会議:Zoomを使用

- 手術動画編集:PowerDirectorなどを使用

- 統計解析:Excelや統計ソフトを使用

- 空き時間の動画視聴:YouTubeやNetflixをブラウザで閲覧

これらの用途を考えると、極端に高性能なパソコンは不要であることが分かります。では、具体的にどのようなスペックを選べばよいのでしょうか?この記事で詳しく解説していきます!!

メーカー

パソコンを購入する際、多くの方が「どのメーカーのパソコンが良いのか?」と疑問に思われるのではないでしょうか。しかし、実はメーカーによってパソコンの性能が大きく変わることはほとんどありません。

その理由は、パソコンの主要な部品は各メーカーが独自に製造しているわけではなく、共通の部品を組み立てているからです。そのため、メーカーごとの違いよりも、用途に適したスペックを選ぶことが重要です。

国産メーカーと海外メーカーの違い

パソコンメーカーは大きく分けて、国産メーカーと海外メーカーの2つに分類されます。

国産メーカー

- 富士通

- NEC

- パナソニック など

海外メーカー

- HP(ヒューレット・パッカード)

- DELL(デル)

- ASUS(エイスース)

- Lenovo(レノボ) など

国産メーカーの特徴

- サポート体制が充実している

- 日本語キーボードや国内向け機能が充実

- 価格がやや高め

海外メーカーの特徴

- コストパフォーマンスが高い

- 世界的に広く展開している

- 一部、日本向けサポートが弱いこともある

サイズ

医師など、持ち運びが多い方にとって、パソコンのサイズは非常に重要です。サイズ選びでは、以下の3つのポイントを重視しましょう。

- ディスプレイサイズ

- 持ち運びしやすいサイズは 13~14インチ

- 15.6インチ以上は持ち運びにはやや不向き

- 重さ

- 1.5kg以下が理想

- 1kgを切るモデルもあるが、ややチープな質感になりがち・・・

- 厚み

- 2cm以下が望ましい

- 理想は1.5cm以下

厚みがあるとカバンの中でかさばり、持ち運ぶのが億劫になることがあります。軽さだけでなく、薄さも考慮すると良いでしょう。

CPU

**CPU(中央演算処理装置)**は、パソコンの処理速度に影響する重要な部分です。主に Intel と AMD の2社が主要なメーカーです。

IntelのCPU

- Core i7(第13世代以降)やCore Ultra 7がおすすめ

- Core i9は高性能だが、医師の用途ではオーバースペックの可能性あり

※core i7であれば大丈夫!と思いがちですが、意外と世代が重要です!最新のPCでも、安いPCだと古いCPUが載っていることもあるので、気を付けてください!!

AMDのCPU

- Ryzen 7(7000番台、8000番台)がおすすめ

- Intelに比べて価格がやや安い

現時点では医者は圧倒的にIntelユーザーが多く、統計ソフトなどの相性も、Intelの方が確実・安心ではあります、AMDのRyzenを使用している知り合いも問題なく使用できており、大丈夫です。

AI対応パソコンは必要か?

最近のトレンドとして、AI処理に特化したパソコンが登場しています。

- Intel:Core Ultraシリーズ

- AMD:Ryzen AI 9

- MicrosoftのCopilot+ PC(AIに強いCPUを搭載)

現在、多くのAIサービス(ChatGPTなど)はクラウド上で処理されるため、個人のパソコンに高いAI性能は必須ではありません。ただし、今後はパソコン単体でAI処理を行う時代が来る可能性があります。

今の時点でAI対応パソコンを購入すると価格が約10万円高くなるため、一般的な用途では必須ではありません。数年後にAI機能が本格普及した段階で、新しいモデルを購入する方がコストパフォーマンスが良いでしょう。

メモリ

パソコンの性能を語る上で欠かせないのが「メモリ」です。メモリは、よくCPUとセットで話題になりますが、簡単に言うと、CPUがスムーズに作業を行うための「作業台」のような役割を果たします。

例えば、料理を作るシーンを思い浮かべてください。食材(データ)を使って料理を作るコック(CPU)がいたとして、作業台(メモリ)が広ければ広いほど、一度に多くの材料を並べて調理できるため、効率が上がります。しかし、作業台が狭いと、いちいち食材を片付けたり取り出したりしなければならず、作業効率が落ちてしまいます。

では、医師の仕事においてメモリはどの程度必要なのでしょうか?

論文を作成する場面を考えてみましょう。Wordだけを開いて作業するのではなく、統計分析のためにExcelや統計ソフトを使用したり、図表作成のためにPowerPointを開いたり、参考文献を調べるためにブラウザを使ったりすることが多いはずです。このように複数のアプリケーションを同時に使用する場合、メモリが十分にないと動作が重くなり、作業効率が大幅に低下します。

一般的には、最低でも16GB、可能であれば32GBのメモリを搭載するのが望ましいでしょう。64GB以上のメモリも選択できますが、コストとのバランスを考えると、32GBが適正と言えます。

ストレージ

次に、ストレージについて説明します。ストレージは、パソコン内のデータを保存する場所のことで、料理に例えるなら「冷蔵庫」や「倉庫」のような役割を果たします。

ストレージの種類

- SSD(ソリッドステートドライブ) – 速度が速いが価格が高い

- HDD(ハードディスクドライブ) – 価格は安いが速度が遅い

データ保存は速度に関係ないと思われがちですが、実際には作業効率に大きく影響します。例えば、保存されたデータを開いて編集する場合、SSDの方がHDDよりも圧倒的に速いため、待ち時間が短縮され、作業効率が向上します。

現在は、SSDのみを搭載したパソコンを選ぶのが一般的です。昔に比べてSSDの価格も下がってきたため、ストレージの選択肢として最適です。

おすすめなストレージ容量

- クラウドストレージを活用する場合 → 512GBで十分

- ローカル保存が多い場合 → 1TB以上を推奨

PCが得意な人ほどクラウドストレージや外付けSSDなどにデータを逃がすのが上手いため、

逆にPCが苦手な人は大きめのストレージにしておいた方が無難です!

外付けストレージについては以下の記事で解説しているので参考にしてください

【質問】PCの容量を小さくして外付けストレージ(外付けHDDやSSD)を使う選択肢は?

- 外付けストレージは内蔵ストレージよりも速度が遅い

- 紛失や盗難のリスクがある

- 持ち運ぶ必要がある といったデメリットがあるため、可能な限り内蔵ストレージの容量を増やすのが望ましいでしょう。

拡張性(端子)

パソコンの端子(ポート)も、選ぶ際に重要なポイントです。

特に、USB Type-Cは必須です。USB Type-Cは、データ転送だけでなく、

- 外部モニターへの映像出力

- パソコンの充電 など、多機能に活用できます。

推奨される端子の構成:

- USB Type-C(3.0以上)×2

- USB Type-A ×1(従来のUSBメモリ等を使用するため)

- HDMI(外部モニターやプロジェクター接続用)

あると便利な端子の構成:

- SDカードリーダー(カメラの画像データ取り込みなど)

- 有線LANポート(zoom会議などで安定したインターネット接続)

逆に、CD/DVDドライブは不要です。むしろ、PCが大きくなるのでない方がいいです!現在のソフトウェアはほとんどがオンラインでダウンロード可能なため、内蔵の光学ドライブは必要ありません。

バッテリー

メーカーの公表するバッテリー駆動時間は、実際の使用環境では6割程度になると考えておくとよいでしょう。

例えば、20時間と表記されている場合、実際には12時間程度の使用が可能ということになります。バッテリーの寿命は時間とともに短くなるため、できるだけ長時間駆動できるモデルを選ぶのがおすすめです。

学会場で発表スライドを編集したりする機会もあるかと思いますが、学会場に電源がないことも多いので、ある程度の容量はあったほうがいいかと思います。

目安として、メーカー公表値で10時間以上のものを選びましょう。

モニター

医師の仕事では、高解像度モニターが必須というわけではありません。

例えば、

- 論文作成(Word)

- 統計分析(Excel)

- 学会発表(Power Point)

などに4Kの高画質は不要です。

ですので、通常の医者としての仕事の用途のみであれば、

- フルHD(1920×1080)以上の解像度(画面の細かさ)

- 60Hz以上のリフレッシュレート(画面の動きの滑らかさ)

があれば十分です。

ただし、空き時間や当直のときに動画をみたり、ゲームをしたりする用途を考えている方は、もう少し高い解像度、リフレッシュレートを検討してもいいかもしれません。

その際には、モニターの性能が高くなると、その分バッテリーの消費も早くなり、当然PCの値段も高くなってしまうため、注意してください!

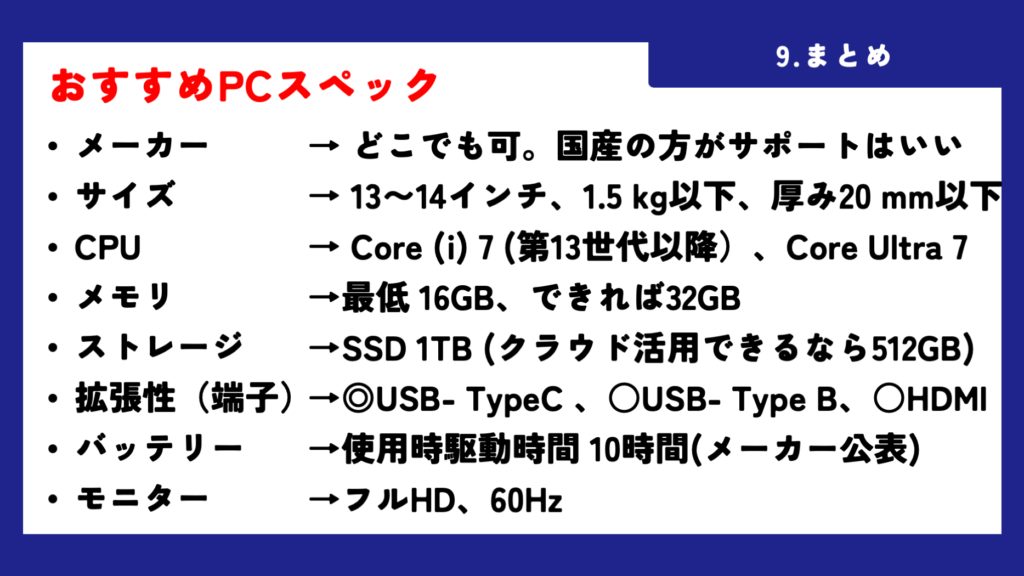

まとめ

医師におすすめのPCのスペックは、まとめますと以下の通りです。

この動画を参考にして、自分にあったノートPCを見つけてください!

次の記事では具体的におすすめなPCを紹介しますので、ぜひお待ちください!!

コメント